|

|

|

专题 |

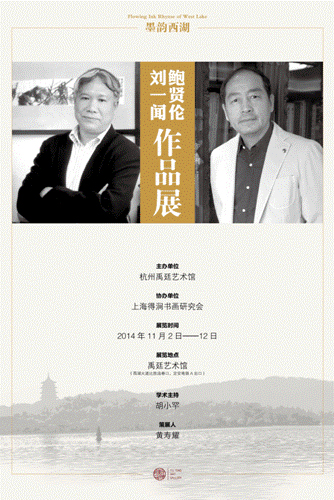

墨韵西湖——刘一闻鲍贤伦作品展(杭州)

|

2014年11月2日下午,“墨韵西湖——刘一闻鲍贤伦作品展”在杭州禹廷艺术馆举行,刘一闻篆刻“西湖十景”参展。鲍贤伦、刘一闻展开“法度与性情”主题学术对话。黄寿耀策展、胡小罕任学术主持。此次展览为禹廷艺术馆开馆特展,持续至11月12日。 《新民晚报》《美术报》《今日早报》等报道展览,人民网、新浪、杭州网、长沙市书法家协会等预告或转载。

展览海报

2014 鲍贤伦刘一闻学术对话 时间:2014年11月2日下午 地点:杭州禹廷艺术馆 学术主持:胡小罕

胡小罕:各位下午好,墨韵西湖——鲍贤伦刘一闻作品展学术互动环节现在开始。刚才两位老师对自己的作品做了一个导览,这是我们今天展览的一个非常重要的环节,接下来我来做一个起头。实际上这里写着学术主持,我是担当不起的,因为两位老师都是非常有学术主见的艺术家,在座的有我的老师和朋友,有很多高手都更有资格来担当今天的学术主持。既然活动方做了这个安排,我做三个工作,一是起头;二是因为这个展览非常创新,没有开幕式,我想把我所了解的基本背景跟大家做一个介绍;三是我也是心宜两位老师已久,所以对这十件作品粗浅地谈一谈,再由各位做一些互动。我的作用是起头,前后做一些衔接。 今天这个展览非常有特色,非常小、非常精致,一周100米也不到,但是确实浓缩了两位艺术的艺术精华。今天这样一件件看过去,在刚才的导览过程当中也得到了很多教诲,这种教诲非常亲和、非常有温度、非常可触摸。我就把我的一些感受夹杂在这么一个过程当中,我了解的背景情况是这样的,杭州禹廷艺术馆做西湖为主题的艺术空间和艺术平台,今天两位老师把他们的精心制作放在这个馆里面是禹廷的一个荣幸,刘小姐肯定和我有一样的感受。第二,真正的展览策划工作是我的好朋友黄寿耀先生,他主持过很多大规模的学术活动,今天他非常精心地组织了这么一个小规模,但是非常有意思的活动,我觉得是用了他的心,他去年就告诉我今年自己要在苏东坡艺术馆办一个小型展览,但是他一再退后,把主要的时间和精力放到两位先生的展览当中去,他是花了很多的心血,也做了很多的工作。 我们回到两位先生,他们刚才已经把这十件创作做了一些介绍。在我的心目当中,我觉得两位先生是当代中国书坛上的翘楚,非常有实力、非常有影响力、非常有特色的书法家和篆刻家。我早年也学习过篆刻,我更早地是了解到刘老师,刘老师确实在篆刻界影响了不仅一代的人,今天也是他难得的几次到上海以外的地方办联展。鲍贤伦老师,刚刚中国美术馆举办过大型展览,我前天也碰到过鲍贤伦老师,我说他今天和六落实搭档在这里唱一个小的褶子,更加细腻,所以非常值得我们期待。 刚才他们各自有所表述,前一段时间微信和微信上也对他们的艺术做了一些评价,我读了一篇文章,我觉得最好的一篇就是我的好朋友戴家妙写的,他说到两位有入骨的思想、形成的特点和逻辑,并且还有一个共同点,两位老师在艺术上看似有非常粗犷的一面,他们两位有一个特点,就是精致,这也是上海文化地坛这个人文背景下的基本特点。大家在议论当中也谈到他们各自的取向和不同,但是最关键的一点就是怎么样挖掘他们的相通之处,尽管他们的风格、艺术取向都有各自的差异,有很多地方是脉络相通的,有四个特点是非常明显的: 1、师出名门。有非常良好的艺术沉淀。 2、技法过硬。有能力,这个能力对于一位艺术家来说是非常重要的。 3、有思想。这要有一些要求和规范,但是我们平时的接触,他们的学术发表、他们的文章以及在作品当中所包含的内涵,我们可以感觉到他们的艺术有自己的体系。 4、有精力。这么多年来在书坛,在个人的学术和社会角色的扮演方面有非常多的精力。 这四点是铸成他们艺术风格的内涵以及厚度的基础,没有这四点,那么在座的就不是鲍贤伦先生和刘一闻先生。这四点是我们对他们的作品进行研读的基础,对众多的书画家、篆刻家来说兼备这四点是非常难的。两位先生在这四点上还在突破,这种趋势和势头是非常可贵的。这是我初步的认识,不知道对不对,大家可以批评指正。接下来,再占用两位老师的一点时间,分享一下对参加这次展览的一些想法,或者对对方的感悟和看法也可以谈出来,这对我们来说都是非常重要的信息。我们掌声欢迎,我们还是请不是太远道而来的刘老师先讲。 刘一闻:谢谢大家!这样的场面,我的确经历过,因为在我做讲座的时候也坐着很多的听众,坐着很多的艺术爱好者。刚才我在现场讲解的时候说到艺术的确是小部分人在做的,原因是什么?做艺术所需要的思维不是一般的思维,如果你做艺术是一般的思维的话可以做工艺美术,可以把这条固化了的思维无数次地重复,做一百样东西,这一百样东西都是一样的,不需要你在情绪亢奋的时候来做,也不需要你在心里充满激情的时候做,都可以做。难是难在做我们这个艺术跟情绪有关系,跟学识有关系,跟你的见解有关系,跟你的个人修养更有关系,所以艺术不是一门可以简简单单操作的技术,当然没有技术也不行。当我们认识这们艺术的时候得好好思索,因为它是精神产品。我开过头,让鲍老师说。 鲍贤伦:我的身份规定了我要每年做一些展览,这儿展览通常是为我们的会员向社会整体性展示创作能力,表达一种对社会的关注和应有的付出等等。但是今天的展览和平时做的展览确实是非常不一样,从某种程度上来说这个更能够满足我作为一个书家个人的意愿,如果能够和彼此惺惺相惜做一件事是一个可遇不可求的机会。我和刘老师各自搞各自的创作,但是在我们基本的艺术思想方面,对于作品的判断方面有很多的相似相近处,你要找到一两个有共同见解的人确实不是一件容易的事。 刘一闻:我插一句,我跟鲍老师在很多场合,那些全国书法评选活动当中我们经常碰面,当然也有很多其他的评委,我自作多情地说我跟鲍老师两个人的话题最多,这个最多话题的导致是因为我们两个人很多观念都是相同的。说起来很难的,你说你在社会上,你在工作单位,你在学校等等,能碰到一个反反复复都一直想说话,而且说不厌的人,我觉得很幸福能够拥有鲍老师这么一个朋友,我们可以在艺术上经常地交心。有时候很激烈,我记得有一次打电话给黄寿耀说很想见见鲍老师,我们没有很正面地交流过,在全国评选的场合是近几年的事,我很期望跟鲍老师有一次交谈。促动我有这种想法的是他的作品,这一路的写法,这种对书法美的宣扬,这样的用笔,这样的章法,总而言之非常打动我,我甚至是很渴望跟鲍老师见面谈这么一个话题。我说黄寿耀你去邀鲍老师,我来请客,居然黄寿耀一会儿就打电话过来了,说鲍老师今天晚上可以抽出时间见面,我想鲍老师大概也不讨厌我,所以安排了这次见面。那次吃饭大概有三个小时,几乎谈的都是书法,我自己觉得有一个淋漓尽致的感觉,非常得开心,我心里在揣摩为什么不早一点跟他谈这些话。 鲍贤伦:他那个话题很有讲头,等一下我找一个机会再讲。一起做一个展览,我这次的体会非常丰满。我举一个例子,我已经十张纸写好了,说要联系刘老师的时候,刘老师听说是和我合作立即答应,而且时间很短,短时间要拿出来,也很快,十个印章拿出来,我看了这个东西以后他说一部分还要重刻。进行到差不多了,我们合起来印书了,要办展览了,要排谁先谁后了,我想刘老师比我年长,理所当然地是你刘一闻先生,他说不行,要颠倒过来,我说那也不行,后来就麻烦了,为难黄寿耀,为难刘晓霞了。怎么办呢?他坚持不肯,那么我们就折中,今天我暂时放前面,我坚持到上海的时候一定要“刘一闻”先生在前面。我们要比一下人品,比一下境界,那种比是无比愉快的事,这是这次展览和其他展览不一样的地方。除了大规模的展览以外,确实是应该意气相投者三五个人来办,艺术思想和人品交流合为一体,这才是文艺的题中之意,你搞艺术本来就是成全人和人的整体素养氛围,这是我的一个深刻体会。 另外,学术主持小罕是我们的主席团成员。我在浙江文物局,刘老师在上海美术馆,我们都是文物局这个行当里面的,我们以前办展览的方式也比较单一,现在的展览办法也不一样了,今天我们各自10件作品,我觉得以后有可能的话可以更少,其实艺术的东西要看得深入,看得会心,两三间作品就可以了。 刘一闻:对不起,对于这个话题我再插一句。我若干年以前到日本,也是公家办展览会,然后收到一个请帖请我去参加一个画展。到了画展的场地,我很惊讶,一共只有三间作品,这是我从来没有遇到过的。我就问翻译,我说你请教一下主办方或者画家怎么只是三件作品,画家抢先发言了,他说这三件作品已经足够反映我们思想和水准,那次对我的教育很大,其实办展览不用多,你拿出的作品能够反映你的水平和思想高度就行了。 鲍贤伦:我们的社会活动方式应该可以多样化,我们只要有合适的对象,一两件作品如果有足够的艺术容量的话就可以让我们的观赏者惊讶,并不是展厅一定要人头窜动,三五同好、一两小时,可以荡漾着一种艺术的来来回回,那是一个多么诱人的景况。 胡小罕:今天非常可贵的是两位先生谈到了作品以外的话题,我们听起来更加有滋味。实际上我们经历过很多的展览开幕式,这种场面很宏大,有很多推动因素,有的未必就是展览主人自己所意愿的方向,但是有的时候也没有办法,所以往往看到大型展览上主人的状态是汗流满面、应接不暇,有的时候还神情恍惚。但是禹廷这种展览的方式,尽管我们第一场还有很多青涩之处,但是青涩有它的可爱,话筒忽然不响就锻炼着你的应变能力,好在我们两位先生也是能够从容驾驭的,实际上他们两个人谈不用我什么事情,但是我的还有一项工作就是让他们休息一下,他们也很累。几年之前我开始对这些小型展览有所思考,受邀今天办这个展览过程当中可能也有探讨,我们现在做大难,做小也不是容易的事情,做小、做新、做有深度甚至更难。这家美术馆前几天办了一个朱家机(音译)的展览,我去看了三次,回来以后有感而发发了一篇文章,《大雅久不做》,我觉得大雅精致一点。本身他们的作品也很好,本身他们要谈的东西也很好,但是为气势所淹,反而产生了一种隔离和隔膜。 我一位非常好的朋友跟我讲“如果一个长的桌子大概2.4米,8长凳子,上面放四五把扇面,六七个人围在那里喝茶,这个是展览吗?”我说当然是展览,展就是把扇子打开来,览就是看一下好不好。实际上我们现在把展览和背景音乐、大型背景墙、礼仪小姐、话筒、礼炮结合起来,真正的展览也是淹没这一片当中。关于展览以外,关于作品以外,这是我的一些感受。 因为前面一段导览,包括两位的一些介绍,在座的各位同道有些什么问题想当面请教的话可以提出来,时机已经成熟了。 观众:我想请问鲍老师,上次很高兴在北京大展之前就参加了您的一次访谈,您谈到在学习书法的时候面对着众多的风格,在汲取营养就好象访问一个个村落,如果吸引着您就会停下来欣赏。能不能谈一下哪一些风格会对你产生吸引,它们的吸引力是在什么地方? 鲍贤伦:我的说法有点比喻,我总的一个意图,当代的创作比较容易有一种当代人自作聪明的强调,这个强调形成的主要原因就是对古人的深入程度不够,包括我自己也有这么一个过程,常常觉得自己什么都写过了,笔法都知道了。其实不然,有很多东西只是似曾相识而已。我自己对于秦汉那段做过一般的浏览工作,我觉得这个浏览是必要的,首先要浏览一遍,但是这个浏览仅仅是浏览,其中可能只有一两处景观打动了你,你特别有点感觉,然后就做下去。做展览的时候,我觉得必须再来一个浏览,那个浏览是要对以前不曾注意或者注意不够的来重新认识,我希望能够有几个村落是我的普查重点,和原来的东西进行关联,把那个根据地稍微扩展,把那个盘子增大一点,今后的若干年里就可以在这个盘子上做一点工作,把整体的水准再网上提一点。这个意思你大概也能理解的。 观众:哪一种风格是会特别吸引您? 鲍贤伦:我原来学汉那一代的时候其实很容易兴奋、很容易激动,后来我觉得大家都在激动,就感觉没有意思了,就走到秦那一代,秦和汉相比有一个大气氛,丰富性和汉是不能比的,因为它在前,在古,意义上有一点不一样。 刘一闻:我来补充一下,那次鲍老师在北京开个人展览的时候我也在现场,事后我们办了一个理论研讨会,我也是发言人之一。我还记得当初我是说了这么一些话,“鲍贤伦先生的创作所用的素材是简帛书,也有人试图表现过缣帛书,但是从面貌完整、风格强烈这一点来讲恐怕都不到鲍贤伦”。再说简帛书的确也难,难在哪里?一个很大的难处就是字的原有性,所以给你只是造五层楼房子的材料要造24层楼,很难。如果不难那就要靠你的智慧,如果不难那就要靠你的借鉴本领,我们学习艺术的话借鉴是非常重要的,借鉴从面上讲只是描摹,其实真正到了借鉴的高度,那就是以貌取胜。鲍老师做到了,我非常钦佩。 鲍贤伦:刘老师讲的意思,对古代的资源要有一种基本的解读能力,否则的话就无从谈起,你误解也不要紧,一定要有自己的主体性放进去的阅读,这是第一步。第二步,你的阅读能力、你的解读能力一定要转换来变成你的阅读能力,你有这种转换能力的时候才有可能突破依据稀少的问题,因为这已经是一种能力了,可以不断地生长,不断地裂变。回到秦代的东西,其实写秦真的蛮辛苦的,什么样的秦简就是那么一个东西,但是怎么能够单靠“秦”来打天下呢?问题是你不说秦,别人也不知道你写的是什么东西。关于村落的问题又扩大了,汉代的一些写法在今天有的反映出来,有的没有反映出来,比如帛画,帛画是最外在的、最惊心动魄的笔划,我为什么轻易地放掉,只是在一段时间内为了我主体的艺术语言的营造,我把那个东西先放掉,有必要的时候可以再做一个系列,做一个帛画系列,在做一个草画系列。我不太同意隶书碰到了楷就完蛋了,这个说法太武断了,其实隶书里面各个风格都包含了。 观众:刘先生,您好,我平常非常喜欢您的作品,您的篆刻作品有一种非常内敛的秀丽,有一种秀丽是花团锦簇的,有些评价您的风格是玲珑剔透,我觉得这种说法稍微表面。我今天有两个作品很有启发,花港观鱼和三潭印月,这两个印在墙上是放大的感觉,单独看每一条笔画还是非常古的感觉,但是如果再看整个作品又有刘先生自己的性情和个人情趣。我是美院的学生,平常偶尔也会刻刻印,有一个问题,怎么样在把握个人情调和古韵的学习,以及其他偶尔的效果上来把握这个度?搞艺术有很多需要牵涉的地方,比如说个人经历、个人经验、个人体会,可能还有每一个时段不同的感情,刘先生怎么处理以上说到的三者之间的关系。刘先生能不能稍微说一下印外之功的故事? 刘一闻:每个喜好印章的人都有一个认识印章的过程。我最早喜欢刻印章大概是小学五年级、四年级,学校里书法展览看到那些老师的作品下面都有盖印章,我也想自己盖一个印章,那个时候都不富裕,而且小孩要什么印章,不敢和大人讲,就自己学印章,分不清印章的好坏。放学之后经常去弄堂,弄堂里有一个40多岁的以刻印为生的人,放学之后就去看。真佩服啊,他不写字就开始刻印章,半个小时就完成了,那个时候对刻印章的认识就是整整齐齐,一个小小的印章当中可以刻很多字。后来稍微大一点,大概也就将要毕业的时候到了上海人民公园看展览,记得是上海文史馆的一个展览,看到有些作品当中下面的印章跟我想象的完全不一样,也不整齐,也刻得不直,有的印看上去还是破破碎碎,那时候我就想究竟什么是好的印章。恰巧学校里有一个后勤组的老师懂这些,然后他就跟我讲刻图章应该怎么刻,但是那种古老的印章我还没有见过,再往后我就成了有心人,看那些好的印章,看一些老师指导的印章,但是老师指导的有时候会出错,比如秦汉印对于初学者来说是太难了。我在想你初学印章想获得的是印章的技法,你会在意印章有哪些风格,我怎么学习,但是秦汉印章给你的是秦汉气息,你一跑来就学秦汉印章一定会索然无味,我也是这样,刻了一个星期无论任何都刻不下去了。后来又翻到赵之谦“印”象西湖的刻谱,越学越起劲。你要解决技法问题就把流派印章读懂就会了,把赵之谦读懂也不简单,然后你读了这些流派读懂之后就会找到一个脉络,这个脉络就是他们怎么来的,渐渐地往上走,再来秦汉印章才看得明白,否则的话估计难学,这是两个范畴。 观众:您的印外故事? 刘一闻:刚才已经说了,小小时就开始刻印章。做我们这行一定要多读书,有时候我们会偶然地看到一件文人书法未必在技法上有多少高明,还有一件从书法的技法上讲无可挑剔,但是你自己有一点的积淀,打动你的一定是那件文人书法,这就是字外的功夫所导致的,所以多读书,多向行家请教,多体会一些文化人的生活方式。 鲍贤伦:对于这个话题我来延续一下。多读书的问题我很有体会,我也找了一个机会说过这个话,今天我也说一下。读书和书法、篆刻创作是有一些直接的关系,但是根本性的关系不在这里,你不要以为读了书后写出来的字就有学术性,这种实在是没有把读书的事说好。读书根本目的是养性情,你写字写什么?我过两天要到上海书协去,他们搞了一个展览,然后下午做一个论坛,请我和曹宝麟做演讲。我觉得写字的问题和书法学习的问题,其实它是两大块,一块就是法度,就是学法度,法度够讲一辈子了,没有人好好地去讲性情,但是有人讲出了要读书,我觉得性情是个重要的东西,性情有天生的部分,也有后修的部分,书法艺术成就的高低其实取决于两大因素,一是对法度的把握因素,你能够把古人的一整套的规则技术难度都内化为自己能力的时候,那你技术就打得非常扎实,但是这个肯定不是书法大家,我们说书如其人,如什么?如性情,书的指向性是不是性情最有关系,就是这个东西,就是与生俱来的,又有后来养育的,那个东西和你的技法合成起来两块东西,因为书法的从事者是活生生的人,那是一个主体的,所有的法度都是客体,都是共性,那那样的共性和个性合成起来的话、碰撞起来的话、博弈的话,那个两者就有一个缝隙,那个缝隙就是风格,风格就是博弈之物。为什么要创造读书?就是修养的问题,就是性情的问题,这两块会形成一个丰塔,那就是风格。 观众:我是从绍兴来的,我从事的是主持工作,但是又非常喜欢书法的篆刻,今天非常有幸能够目睹两位大师的风采,再次表示感谢! 两位老师都是走在秦汉这一路上,大家有一些共性,当然也有一些差异。我曾经看过鲍老师的文章当中写到“汉代人写隶书是自然而然的事情,现代人写隶书就会拿腔拿调”,我们平时看到的都是广告字,都是秦汉以后的字体,很然自然而然,已经失去了这么一个环境,汉人出来看到的招牌就是隶书。请问鲍老师在学习隶书当中是怎么样做到对秦汉的自然而然的理解? 鲍贤伦:后来的人为了学得更好,总结出了一套,那些东西编入到技法里面去,但是我们在做的时候如果不还原不行的,那个技法不能生硬地来做,所有的那些技法在学习的时候都应该分解,最后掌握的时候把所有的技法归纳到自然原则中去,你不要主动地创造很多矛盾出来,而且你又没有能力来解决这些矛盾。你不要看技法,技法是很复杂的东西,有些技法不能合为一体,有些是人为创造出来让它对立的,你在应用这些技法的时候要运用自然的原则。中国的传统技术有境界的都不是技法的简单呈现,它都是似有似无的,为什么?让它简单化了。你自然不自然就是看是否符合你的书写原则,如果你是做出来的,那一定是生硬的。 观众:我们可以看出您的很自由的书写性。 鲍贤伦:书写性要防止什么呢?书写性也是一个自然原则,你不要以为拉过来、牵过去就是书写了,或者拖泥带水就是书写了。 刘一闻:我再插一句,鲍老师说的自然是很难的,每个人对自然的看法不一样。打一个比方,一个女孩穿衣服,一定是穿在身上的都认为是自然的,但是旁边人看你不自然,我看你也不自然,因为每个人的度不一样,每个人的标准不一样。有的东西我看看怎么会有人要呢,居然有人要,是因为每个人的审美、每个人的爱好、每个人的习惯导致了他的自然,这个自然对他是自然的,你没有一种积淀,你去自然自然看,很难的。每个人都有一个度,每个人对世间所有的事情都有一个度的认识。 鲍贤伦:我打断一下你,这个说得好的。度这个东西我深入说一下,度是和人的观念有关,和人的能力有关。 刘一闻:但是往往有人看不清楚这个度,说这个事情要做到恰到好处,这里面就有一个度。今天毛脚小伙子要上门了,思索很多,从穿衣服开始,从讲什么话开始,坐在位置上怎么个坐法开始,还有带礼品开始,这里面都跟你把握的度有关系,一个不到位了,这个女婿不要再来了。一下看种了,相互的度吻合你了,那么就会喜欢你了。我们做艺术要把握这个度,我自己的体会,因为我毕竟跟艺术相关,我最早开始写字将近60年,跟你喜欢的这一门艺术,你已经认识它将近60年,但是直到现在我还不能说已经把握到什么程度,我只能说因为我做了这件事,我想继续地把握好。 观众:我有一个小小的问题问刘老师,您一直在讲个性,不是所有的人都可以为艺。其实我从您的简历和作品当中了解到你在80年代已经确定清新典雅的风格,这么多年来一直保持着,那么您是怎么做到的?您早年的一些照片也一直保持着这样一个发型,这可能是一种个性。 刘一闻:发型是觉得成熟了以后这样比较好。这个跟从小养成的习惯,家里受到的教育,周边的环境,有这些关系。从小的时候让你觉得这种穿着、这种举止是适合我的。艺术和每个人的性格有关系,跟每个人对这门文化的认识有关系,都有关系。每个人只能掐一小段,不能很大一段,你又要选择比较典雅的,又要很雄强,做不到,我只能做一块,就自然而然几十年一直这样做,年轻时候也在不断地请教一些师长,有些师长不一定直接说你的印章,说你什么地方有一个坏习惯,然后你就知道。人生几十年是点点滴滴积累起来的,尽量地要保持你的纯粹。 鲍贤伦:“纯粹”这两个字是共同的,雅正纯粹是我们共同的目标。你这个话题还可以更直接,刘老师提到了80年代初这个字已经成型了,面目风貌已经基本具备了,到现在居然没有动。 刘一闻:还没有那么早。 鲍贤伦:你这么一个水平居然不自觉。我和他一起去参加活动,他有的时候想法很多,我说这些想法悄悄地交流就好了,不要在某些场面表达出来。 刘一闻:我这个性格太直,有些人不太喜欢我,但是又因为我的性格直,所以又有一些人喜欢。 鲍贤伦:我和他搭档是很开心的事情,既有共同语言,又有互补性。这个问题我觉得还是有深入说一下的意义。刘一闻:我刚才大概地说了说风格形成和人的审美习惯有关系。审美习惯又是受你的思维指导,思维指导又是受了你生活习惯的制约,从小你受到的教育,周边有什么人,促使你养成了什么习惯。我觉得幸运的是从小爸爸妈妈对我的教育很好,大了以后碰到的长辈一直在鼓舞我,一直在鼓励我靠近传统文化,靠近典雅的纯正的风格。说起来很幸运,如果我没有碰到这些先生,如果我的生活环境是另外一种环境,那么后来这种所谓的风格都不会出现,说起来还是很难很难,因为这个凑巧很不容易,能够促成健康地成长起来。谢谢! 鲍贤伦:说得很平和、很谦虚,也很真实。 刘一闻:但是还是没有说多书法。 鲍贤伦:你留一点给我说吧。我们以前接受的传统书法教学教育都是说把功夫下在实处,把度掌握好,然后自然而然水到渠成,大器晚成。 刘一闻:你是能大器晚成的,因为你的字大气。 鲍贤伦:这个成不成的问题和器的大小问题是两个命题。我们不谦虚的说我们已经成了,当然离大器还很有距离。80年代初的时候我和刘老师都去参加比赛,80年代初就是获奖作者,他当时的面目就是一下子出来,这样的个案不是很普遍。但是只要有这个个案,我们就要面对一个问题,我是避免形成个人面目好,还是形成好?我刚才说过一个话,这个话是可以用刘老师刚才的那一段经历来验证的,书法学习一直就是学习法度的事,还有一个就是性情的养育,既有先天,又有后天。恰恰关于性情的问题,我们的前辈讲得不够,跟我们说读书,我们不知道读书是干什么,读书就是养性情,为什么有的人成才,有的人不成才,不是说你对技法的掌握来决定一个根本的层次,不是的,决定层次的恰恰是另一头不太注意的性情问题,人们都不注意自己内心,眼睛往那边看,刘老师说的环境问题、老师的影响问题、要样问题,他就确定了他的喜好就是那种雅致的路数。我们在评审的时候,他说我们的评审还是要说一点方向的,我说了两个字,他大声叫好,就是“雅正”,雅正就是我们的主流,雅正就是我们的核心走向。回到前面说的话,法度的把握能力和好的性情中间会有一种可能性,这种可能性就是一个基本面目的早期雏形,这种雏形的出现非常可贵。你觉得这样写,那个瞬间喜好上了,把它相对地保留下来了,那就是一个雏形状态,它可以调整,它可以深发展,但是这个是非常珍贵的。你是不是说再回过头来,不是这样的,艺术的东西是过了这一站就是这一站,永远没有回头之路。如果你这一步没有走好该怎么办?不是说退回来,你不过是重新设计路径,用这样的方面来进行调整。从这一点上来说,说明刘老师是极为幸运的,这种幸运也是可遇不可求的,如果一错过了这个机会,你又会走到其他方向去了,今天就没有这么一个刘老师的面目。篆刻和书法还不一样,书法出来就是一个很个性化的东西,按照推理来说你形成太早了,因为形成风格是一个好事情,也是一个极为危险的事情,你和许多技法将失之交臂,许多可以用的东西就要放弃了,你一旦有面目只有一条路,这条路没有任何人可以帮助你,只有你自己走,刘老师就是这么走过来的,我也试试看。 刘一闻:我下个星期争取加入浙江省书协。大家要不再提点意见。 观众:时间如果允许的话再我提一个问题。今天机会非常难得,而且我在两位谈论的时候也深切地感受到两位老师孩童般的性情,不断地你争不抢,在这里我们祝福两位老师保持这种天性。鲍老师80年代还在读大学也曾经参加全国书展,你拿了一等奖,您在绍兴做文博系统领导的时候也是比较清丽典雅的,但是到了杭州以后慢慢地在变,现在是越来越古,这是怎么样一个过程让你作出了这么一个调整。 鲍贤伦:我还是受到前辈的影响,我没有刘老师幸运,他开始形成就是边上没有人的,他年龄不大,胆量不小,站稳了不动摇。我看到了最危险的倾向,就是把汉简写油掉了,在我们前辈写的时候已经露出了这么一种倾向,这个主要原因是什么?我的体会,我们的前辈一部分人把简牍作为学术在做,他们写出来很严谨,线条质量很高,还有一部分是当做艺术在做的,但是受到整个时代的影响,或者不够自由,或者不够深入,他们也是汲取了汉简的一部分来发挥,汉简很丰富,我就觉得很丰富的东西没有变成现代创作的手段,还是简单化。我有没有这个能力来改变?我当时没有能力把丰富的汉简变为自己手上的东西。我怎么走呢?恰恰是因为秦不油滑,我再把它伸展开来。不需要什么理由,就是因为对自己很痛恨,后来就脱胎换骨,有了一定雏形之后就不会自我否定了。

胡小罕:时间过得很快,发言具有很大的信息量,这种机会非常难得,在一般的展览研讨会很难听到,他们谈了风格,谈了精力,谈了各自对各自的认识,各自对对方的一些感悟,包括对传统的一些认识,大家的提问非常有质量,我们共同完成了这个互动,感谢大家。欢迎每一位到二楼用餐,让我们以热烈的掌声再一次感谢鲍老师、刘老师,谢谢各位。 《得涧年刊》创刊号、长沙市书法家协会网登载。收入《倾盖录:刘一闻鲍贤伦书学对话》,浙江人民美术出版社出版,2019年12月。 整理后刊登于2015年1月11日《新民晚报》,题为《 入古出新——鲍贤伦刘一闻关于书法创作的对话》。转载:中国社会科学网

《得涧年刊》创刊号,2014年12月

2015年1月11日 《新民晚报》

(若斋整理) |